„Mein erstes Bento machte mir meine Mutter. Sie ist eine wunderbare Köchin“, schwärmt Kaoru Iriyama. Die handliche rosa Box mit einem Bambi obenauf barg kleine Frikadellen, die in Japan Hambagu genannt werden, verschiedene mundgerecht geschnittene belegte Sandwiches und leuchtend rote süße Erdbeeren. Ihre Kindergartenfreunde hätten sie darum beneidet und gern die appetitlichen Köstlichkeiten gegen alles Mögliche getauscht. Kein Wunder. „Sonst gab es dort nur langweiliges Bento-Catering.“

„Mein erstes Bento machte mir meine Mutter. Sie ist eine wunderbare Köchin“, schwärmt Kaoru Iriyama. Die handliche rosa Box mit einem Bambi obenauf barg kleine Frikadellen, die in Japan Hambagu genannt werden, verschiedene mundgerecht geschnittene belegte Sandwiches und leuchtend rote süße Erdbeeren. Ihre Kindergartenfreunde hätten sie darum beneidet und gern die appetitlichen Köstlichkeiten gegen alles Mögliche getauscht. Kein Wunder. „Sonst gab es dort nur langweiliges Bento-Catering.“

Bento heißt frei übersetzt aus dem Japanischen „tragbares Essen“ und ist ein Jahrhunderte altes Kulturgut. Bei uns sind die schön designten Bento-Boxen inzwischen mehr bekannt als die sorgsam angerichteten Speisen, die sich darin verbergen können. Sie haben den großväterlichen Alu-Schachteln aus der Prä-Plastik-Ära längst den Rang abgelaufen, und nicht selten verbirgt sich darin ein ganz normales deutsches Pausenbrot. Im alten Japan, so heißt es, wickelte man das Bento, die Zwischenmahlzeit, noch in ein Bananenblatt und vertäute sie am Obi. Das ist der breite Gürtel, der den traditionellen Kimono hält. Wer in Japan heute etwas auf sich hält, richtet sein „Pausen-Brot“ in einer besonders schmucken Bento-Box an: Sie ist traditionell aus zart duftendem und feinporigen Zedernholz handgefertigt und darum auch mit lauwarmem Wasser nach Gebrauch abwaschbar.

Ein Gespräch mit Kaoru Iryama ist eine Reise in die japanische Kochkultur, denn das Essen hat in ihrer alten Heimat einen sehr hohen Stellenwert. „Das erste, was ein japanisches Mädchen zuhause lernt, ist, den Reis zu waschen“, verrät Kaoru. „Das sind schließlich keine Socken.“ Und beim Teilen und Schneiden der Zutaten bleiben wir „im Gespräch mit den Lebensmitteln“. Auf keinen Fall solle man gewaltsam vorgehen.

Kaoru Iriyama wurde in Tokio geboren und ist auch in Japan aufgewachsen. Nach Berlin kam sie 1998 mit einem Stipendium zum Studieren und scharte bald nicht nur ihren Professor und ihre Kommilitonen, sondern alle möglichen Gerneesser in ihrem Umfeld um sich. Es sprach sich herum, dass sie eine wunderbare Köchin ist. Für die anderen war die japanische Küche noch ein Mysterium und hatte eine magische Anziehungskraft.

„In Japan wird eigentlich immerzu gegessen“, erzählt Kaoru. „Man trifft sich, man isst und währenddessen plant man schon das nächste Essen.“ Man solle doch mal drauf achten: auch in japanischen Filmen werde andauernd gegessen. Da war es nur folgerichtig, dass das Kochen bei Kaoru mehr als nur eine Leidenschaft wurde, die sie unbedingt vervollkommnen wollte. Sie fuhr in ihre alte Heimat und lernte in der Kochakademie von Hirohisa Koyama die Kunst der Kaiseki-Küche, einem Großmeister der japanischen Küche. In seinem Restaurant Aoyagi in Tokio vervollkommnete sie ihr Wissen.

Kaoru Iriyama sieht sich selbst als eine Art Botschafterin der japanischen Küche. Sie hat eine eigene Website, gibt Kochkurse in Deutschland, ist Kochbuch-Autorin und Küchenchefin des Onigiri-Bistros OKA in Berlin-Mitte, das im August diesen Jahres eröffnet. Onigiris sind in ein Nori-Blatt gewickelte Reis-Kugeln oder -Kegel von der Größe eines Golfballs. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil eines Picknicks oder einer Bento-Box.

Aber was ist denn nun drin in dem geheimnisvollen Päckchen? „Ein bisschen von allem“, sagt Kaoru. Das kann gebratener Lachs sein oder Hühnchen, Gemüse, gedünstet oder eingelegt, Reis, Salat, ein fein gerolltes Omelett. Man nimmt, was man mag oder was vom Tag zuvor übrig geblieben ist. Orientierung biete die ländliche Struktur Japans: „Etwas vom Meer, etwas vom Berg, etwas vom Feld.“ Die Zutaten, so glaubt man in der japanischen Küche, seien ein Kosmos von vielen Göttern, auf deren Stimmen man bei der Zubereitung hören solle.

Die zubereiteten Lebensmittel werden fein säuberlich eng beieinander in die Bento-Box gelegt, und wenn sich die Geschmäcker nicht vertragen, wird eben ein Salatblatt dazwischen geschoben. Oder man nimmt kleine papierne Pralinenförmchen für die mundgerechten Stücke. Das sieht auch noch hübsch aus. Wer eine japanische Bento-Box öffnet, findet alles mit Feingefühl liebevoll angerichtet. Und vor allem: alle Aromen ergänzen sich.

Dabei haben Farben eine große Bedeutung: Rot und Grün stehen für Gemüse, und Orange, Blau und Gelb für Eiweiss. Weiss symbolisiert den Reis und Schwarz Algen und Sesam. „So erreicht man eine ausgewogene Ernährung“, weiß Kaoru. Auf keinen Fall solle man rohen Fisch oder Fleisch in die Box hineintun, wegen der Verderblichkeit. Und möglichst auch nichts Tropfendes.

Kaoru mahnt: „Ein Bento darf beim Transport nicht durcheinanderwirbeln.“ Wie aneinandergeschmiegt liegen alle Köstlichkeiten, damit nichts umfällt. „Es muss erdbebensicher sein.“ Unnötiges und Firlefanz brauche man nicht. Vielleicht ein großes Mundtuch, das um die Box geknotet wird und später beim Verzehr sehr nützlich ist. Inzwischen gibt es Online-Shops, extra für Bento. Da kann man auswählen zwischen großen und kleinen kunterbunten Boxen, findet Ausstechförmchen für rohes Gemüse und Bento-Piekser zum Aufgabeln der Häppchen für unterwegs.

„Die Bento-Box ist wie ein Liebesbrief von dem, der sie füllte für den, der sie öffnet“, findet Kaoru. Mütter in Japan tun es Morgen für Morgen für ihre Kinder, Ehefrauen für ihre Männer und mancher Mensch auch für sich selbst. Noch heute, wenn Kaoru auf eine Flugreise geht, hat sie ihr Bento dabei: gefüllt mit Reis, Frikadellen, zweierlei Gemüse und Omelett.

Viele JapanerInnen auf Reisen kaufen an den Flughäfen und Bahnhöfen fertig gefüllte Bento-Pappboxen mit Haltbarkeitsgarantie. Stäbchen gibt’s dazu. Bento ist derart populär, dass man sogar Bento-Box-Reisen mit der Bahn machen kann. Jedes Mal, wenn die pfeilschnellen Schikansen (Züge) halten, gibt es eine andere Lunch-Box, die nicht nur den Namen des jeweiligen Bahnhofs trägt, sondern deren Inhalt auch ganz speziell ist. Total regional.

Ekiben-Touren heißen diese Reisen, Eki wie Bahnhof, -ben wie Bento. Man stelle sich so eine Bahn-Exkusion mit einer derart ausgeklügelten Wegzehrung für Reisen durch Deutschland vor. Liebevoll gefüllte Lunchboxen mit Namen Hannover, Heidelberg, Naumburg oder Augsburg, die kleine Häppchen mit landschaftstypischen Leckereien bergen.

Da wäre das Reisen in Zeiten der Bahn-Misere und häufigen Verspätungen doch das reinste Vergnügen. Bis das so weit ist, füllen wir zuhause mit Phantasie und Vorfreude auf eine kleine Zwischenmahlzeit unsere Super-Lunchbox. Jede Menge Anregungen gibt es in dem schönen Buch.

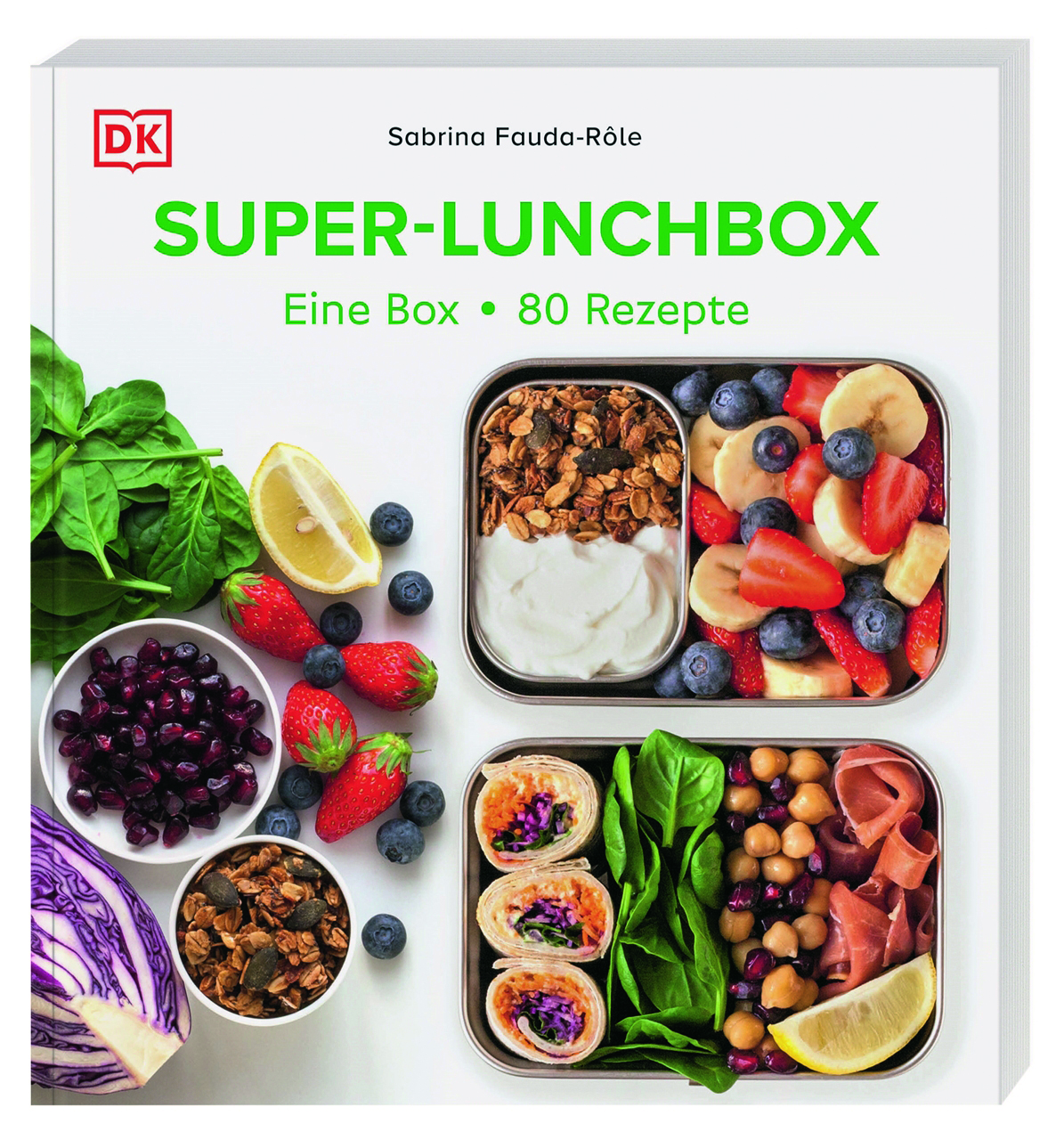

Sabrina Fauda-Rôle:

Super-Lunchbox,

DK-Verlag, 2025,

192 S., 16,95 €