Warum die Wärmewende nur mit gesundem Menschenverstand gelingt.

Ein Kommentar aus ingenieurtechnischer Perspektive.

Von Andreas Neyen

Die Forderung, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abzuschaffen, ist nicht nur praxisfern, sondern verkennt auch den technologischen und wirtschaftlichen Wandel, der längst begonnen hat. Eine erneute, sachlich fundierte Novellierung wäre sinnvoll – etwa um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln.

Als Ingenieur ist man neuen Technologien gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Man hat so eine Art Erfinder-Gen in sich. Neue Technologien sind spannend. Forschung und Entwicklung bringen die Menschheit voran, sofern sie friedlich genutzt werden. Als Ingenieur kann man Teil einer solchen positiven Entwicklung sein, vor allem wenn ihr gesunder Menschenverstand zu Grunde liegt und nicht Ideologie, Religion oder Machtstreben.

Schon in den 1980er-Jahren war klar: Fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle sind endlich. Dass demzufolge neue Formen der Energieversorgung entstehen, die uns mit Wärme- und Antriebsenergie versorgen, regelt der Markt. Immer wenn sich Geld mit einer Idee verdienen lässt, werden ungeahnte Kräfte freigesetzt. Dass Zukunftsvisionen dabei oft Realität werden, zeigt nicht zuletzt das Beispiel moderner Kommunikationstechnik – wer hätte in den 1970er-Jahren geglaubt, dass wir eines Tages wie Captain James T. Kirk von der Brücke der Enterprise per „Handy“ von einer Ecke unseres Miniuniversums namens Welt zur anderen telefonieren würden?

Politische Rahmenbedingungen entfalten dann positive Wirkung, wenn sie ideologiefrei sind. Genauso wie die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, vor allem als Heizungsgesetz bekannt, nicht ideologiefrei war, ist es der Ruf nach Abschaffung auch nicht. Die beiden Kernthemen, die zur Verschärfung der Anforderungen beim Bauen und zu entsprechendem medialen Rummel beigetragen haben, sind die Senkung des zulässigen Jahresprimärenergiebedarfs bei Neubauten von 75 auf 55 Prozent des Referenzgebäudes und die zwingende Verwendung von 65 Prozent regenerativer Energien zum Heizen beim Einbau neuer Heizunge. Diese Anforderungen weiter zu relativieren, wäre sinnvoll. Anspornen statt vorschreiben, lautet eine alte Weisheit für Führungskräfte. Dennoch sind im Zuge der Debatte viele interessante Ideen auf die Tagesordnung gekommen, die es zu entwickeln sinnvoll erscheint.

Heizen mit Wasserstoff – H2 ready

Wurde die FDP noch vor einigen Jahren verspottet, weil sie auf Technologieoffenheit bestand, ist dies inzwischen gesellschaftlicher Konsens. Grüner Wasserstoff soll aus Strom erzeugt werden, der gerade nicht ins Netz eingespeist werden kann. Damals unterstellte man der Idee gar eine Flucht ins chilenische Hochland – eine Diffamierungskampagne, die heute absurd wirkt. Inzwischen sind so viele Photovoltaik- und Windkraftanlagen gebaut worden, dass sie ihren Strom an vielen Tagen im Jahr gar nicht mehr im eigenen Land sinnvoll verwenden können. Wo aber bleiben die großflächig installierten Elektrolyseanlagen? Ja, sie sind noch teuer – aber womöglich sinnvoller als neue Fahrradwege in Peru. Eine Beimischung von 10 bis 20 Prozent Wasserstoff ins bestehende Erdgasnetz ist technisch längst machbar, die Dichtheit getestet. In neu entstehenden Wohngebieten könnten Gasnetze, die für 100 Prozent Wasserstoff geeignet sind, gebaut werden. Solche Heizgeräte befinden sich bereits im Praxistest.

Wärmewende im Quartier – Nahwärmenetze als Zukunftsmodell

Die Idee, in dicht besiedelten Stadtquartieren statt auf zahlreiche Einzelwärmepumpen auf Nahwärmenetze zu setzen, geht auf frühe Überlegungen aus Regierungskreisen zurück. Ihre Umsetzung bietet erhebliche städtebauliche und energetische Vorteile: Sie könnten einzelne Straßenzüge – nicht zwingend ganze Viertel – effizient und wartungsarm mit Wärme versorgen. Entweder mittels Tiefengeothermie oder mit Abwärme aus Industriebetrieben wären ausreichend hohe Temperaturen verfügbar. Lauwarme Abwärme z. B. aus Rechenzentren oder der Kanalisation könnte in Ringnetze eingespeist werden, wo beim Verbraucher in der Hausanschlussstation Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit hohem Wirkungsgrad eingebunden werden. Ziel ist hierbei, möglichst hohe Vorlauftemperaturen zu erreichen, damit nicht die kompletten Heizungsanlagen getauscht oder gar die historischen, wertvollen Gründerzeitfassaden gedämmt werden müssten.

Wärmepumpen im Neubau – gelebter Standard

Niemand diskutiert heutzutage mehr über den Einsatz von Wärmepumpen überall dort, wo er sinnvoll ist – auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Neubauten werden mit Fußbodenheizungen ausgestattet, Heizkörper gibt es nur noch als Handtuchtrockner im Bad. Wer das Geld hat und mit Erdwärmesonden arbeitet, kann im Sommer auch kühlen. Dabei ist es bei richtiger Dimensionierung auch egal, ob man mit einer Kühldecke heizt oder mit einer Fußbodenheizung kühlt. Man spart Investitionskosten, weil nur eine Fläche verwendet wird. In mehrgeschossigen Häusern muss sowieso ein Trittschalldämmmaß eingehalten werden, also mit einer Dämmung gearbeitet werden, auf der ein schwimmender Estrich verlegt wird. Der Clou: Die gleiche Fläche dient der Wärmeabgabe wie der -aufnahme. Kaskadierte Wärmepumpen decken die Grundlast, ein H2-tauglicher Spitzenlastkessel sichert die Versorgung an kalten Tagen – sofern Temperaturen von Minus 12 Grad überhaupt wieder erreicht werden.

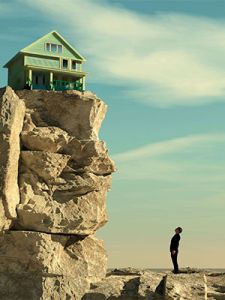

Es geht also im Wesentlichen um Ideen für die Sanierung von Bestandsbauten und dabei vordergründig um die Wohnquartiere in Großstädten. Wer will schon in einer totgedämmten Schuhkartonsiedlung wohnen? Es sind also technische Lösungen gefragt!

Was sofort getan werden muss

Statt das Heizungsgesetz abzuschaffen, sollten die Anforderungen für den sozialen Wohnungsbau gesenkt werden. Das bedeutet: Vorschriften entschlacken, staatliche oder kommunale Flächen zweckgebunden z. B. für 99 Jahre und günstig – etwa für 1 Euro – bereitstellen. Werden neue Quartiere über Nahwärme versorgt, sind dicke Dämmstoffe und die teure Dreifachverglasung überflüssig. Sie waren mal gedacht, um fossile Energie zu sparen. Zurück zum KfW 100 Standard für den sozialen Wohnungsbau! Damit sinken die Baukosten. Sonne, Luft und Erdwärme sind, bezogen auf die Existenz der menschlichen Spezies, nahezu unbegrenzt!

Die politische Vernachlässigung dieses Themas hat maßgeblich zu Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten beigetragen – insbesondere im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum und die Erhöhung des Mindestlohns. Noch vor drei Jahren wurde in Deutschland der Bau von 400 000 neuen Wohnungen jährlich versprochen. Im Jahre 2013 war man noch auf 200 000 stolz. Der Bestand an Sozialmietwohnungen schrumpft permanent, weil sich das betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Hier hätte also mit drastischen Vereinfachungen von technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften gegengesteuert werden müssen. Wäre das in den letzten 10 Jahren konsequent umgesetzt worden, wären die Mieten bei zusätzlichen 2 Mio. Sozialwohnungen für alle erschwinglich geblieben.

TGA-Branche: Partner für praxisnahe Energiewende

Die Fachunternehmen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) verfügen über das Know-how, jede denkbare Lösung praktisch umzusetzen. Man muss uns nur ansprechen, mit uns reden. Praktische, jahrelange Berufserfahrung auf Basis einer soliden fachlichen Grundausbildung ist durch nichts zu ersetzen! Einfach die Schwarmintelligenz in der Gesellschaft für zukünftige Entscheidungen nutzen. Sinnvolle ideologiefreie Fördermaßnahmen sollten dieses Engagement unterstützen.

Mit Spannung wird der „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ erwartet, wie er im Koalitionsvertrag unter Punkt 1.3, in den Zeilen 684–685, angekündigt wurde. Die TGA-Branche ist bereit. Jetzt ist die Politik am Zug.